Kidsチームで

お子様の歯を見守ります

お子様の笑顔が絶えない

歯科医院を目指して

お子様が怖がらない、痛みを抑えた治療を行っています。

「キッズルーム」

「保育士資格」をもつスタッフの在籍

託児をご希望の方は、電話にてご予約ください。

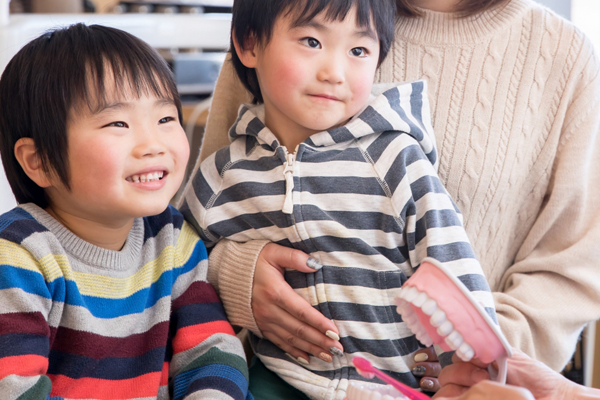

お子さまに不安感などを与えず、楽しいところだと思っていただくためには、まず、治療に当たる歯科医をはじめとするスタッフが患者であるお子さまと上手にコミュニケーションがとれることが大切です。

お子さまの治療だけではなく予防についても初めは豊富な経験や知識を持った小児歯科専門の歯科医師が担当します。本人だけでなく保護者の方にも将来的に健康なお口を保つにはどうすればよいのか丁寧にお話させて頂いています。

また、院長以下、当院のスタッフは全員子ども好きで、お子さまの対応にも経験を重ねています。治療に慣れないお子さまや、泣いてしまうお子さまなどの対応には自信がありますし、保護者の方の助けになると自負しています。

歯の治療に不安を感じるお子さま、そして保護者の方に、親身になって対応します。当院のスタッフとともに、予防と治療に取り組みましょう。心配なこと、気になる事は、何でもご相談ください。

Kind dentist「また行きたいと!」と

思える歯医者さんを目指して

「歯医者さんが好き」「また行きたい!」と思ってもらえるようにお子様の性格や環境に合わせて治療への導入をし、できるだけ痛みの少ない治療、そして必要以上の治療をしないことを意識しています。

特に大事なことは年齢に関わらず本人に対して誠実に向き合い続けることです。そうすれば、お子さまも受け入れてくれるはずです。

「よくがんばったね」「えらいね」と病院やお家でほめてあげることで、自信がついてきてまた次も頑張ってみようという気持ちがでてくるようになります。

Message院長よりメッセージ

当院では0歳からの虫歯・歯並びの予防に取り組んでいます。

歯を守るための口腔ケアや生活習慣を覚えていくこと、「咬む事」「飲み込む事」「呼吸する事」「話す事」などお口の機能が正しく行えるようにしていくことが、虫歯の予防や良い歯並びへと結びついていきます。

お子様達が健やかに自分の歯をいつまでもおいしく食べていける事へのお手伝いができたらと思います。

所属等

| 日本小児歯科学会 |

| 赤ちゃん歯科ネットワーク |

| 日本口育協会 口育士 |

Effort小児歯科での取り組み

お子様の定期健診

お子様と大人の方では健診で確認する内容も違います。

お子様の成長と同じくお口の中でも日々大きな変化が起きています。

乳歯や、はえたばかりの永久歯は虫歯になりやすく、進行も早いです。

虫歯も早期に発見して早期に治療ができればお子様の負担も少なくなりますし、永久歯とのはえかわりの際にはトラブルも起きることもあり、タイミングを逃すと歯並びとかみ合わせに大きな問題へと変わる事もあります。

そのため、3~4ヶ月程の間隔での定期健診をおすすめしています。

虫歯予防

乳児期、幼児期、学童期とお口の特徴は違います、歯のはえ方も個人差があり、お口のケアのポイントも大きく変わってくるため、その時のお子様たちの状態に合わせた口腔ケアを本人だけでなく、保護者の方も含めて一緒に行っています。

フッ素塗布

フッ素は、私たちが日常的に口にしている食品などにもよく含まれています。 歯医者で定期的にフッ素を塗布することで、歯の質が強化され虫歯予防に大きな効果があります。

フッ素の役割

- 歯の質が強化され虫歯菌の出す酸に強くなります。

- 虫歯菌が酸を出すのを抑えてくれます。

- 再石灰化を促進します。

(酸に溶かされた歯が唾液の働きにより元に戻る事を再石灰化といいます)

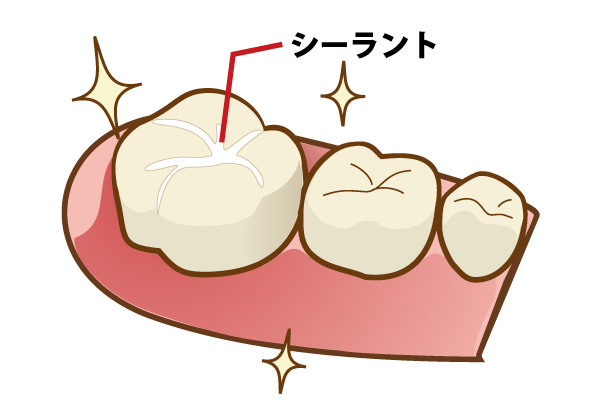

シーラント

シーラントは歯を削らずに溝をフッ素が含まれた樹脂で埋めることで溝からの虫歯を予防する処置になります。奥歯の溝は虫歯ができやすい場所の1つです。

特に生えたばかりの永久歯は溝が深く、歯の質も未熟で歯ブラシも届きにくいためとても虫歯になりやすいです。

永久歯が成熟するまでは2年以上かかるため、タイミングよくシーラントをすることで効果的に虫歯予防が行えます。

基本的に生えたばかりの永久歯に行う事が多いですが、リスクの高めのお子様には乳歯にも行います。

0才からの予防

0歳からの通院と聞くと、早いのではと思われるかもしれません。

実は歯がはえる前からの通院をおすすめしています。

将来的なお口の健康のための虫歯予防、顎の発育のためにはその時期にしかできないこともあるからです。

お口の機能に目を向けてみましょう

良好なお口周りの発育はお口が正しく機能できているかが大切になります。

授乳の仕方、抱っこの仕方、離乳食の与え方などの日常の習慣と関わりが深かったりします。

離乳食は特にお子様によって歯のはえる時期も違うため月齢どおりにすすめることは難しかったりします。

咬む事、飲み込む事など食べる事の基礎づくりになるため歯の数、お口の状態に合わせて内容も考えていく必要があります。

知識として知って、日常的にできる事を続けることで将来的に良い歯並びや顎の発育につながっていくことも多いのです。

口腔機能発達不全症について

良好なお口周りの発育はお口が正しく機能できているかが大切になります。

口腔機能発達不全症とは「食べる」「話す」「呼吸する」といったお口周りの機能が十分に発達していなかったり、正常な状態ではないことです。

歯並びやかみ合わせにも深い関わりがあります。

検診で指摘されて気が付くことが多いため要注意です。

チェックしてみよう

- 歯並び・かみ合わせが悪い

- 硬めの物を食べたがらない

- 食べるのが遅い

- あまり咬まない

- よく食べこぼしをする

- 口角が下がっている

- お口がポカンと開いている

- 食事中や会話中に舌が出てくる

- 口呼吸である

- いびきをかく

- 滑舌がよくない

該当するものが1つでもあれば一度ご相談ください。

早期からトレーニングや治療をすることで改善もできます。

Pediatric Orthodontics小児矯正(トレーナー治療)

最近では、歯並び・かみ合わせの問題は遺伝などで生まれつき決まっているものは少なく、お口周りの筋肉の機能不全(舌の位置や飲み込み方の誤り、口呼吸など)が原因で顎骨の成長が不良になり悪くなっていくと考えられています。

虫歯の治療でどんなに良い治療をしても、歯磨きや生活習慣などの虫歯になる「原因」が改善されなければまた虫歯になるのと同じように、矯正治療も「原因」が残ったままだと治療後にまた歯並び・かみ合わせが乱れてしまいます。

トレーナー治療は歯並び・かみ合わせを悪くする「原因」にアプローチすることで整える矯正方法になります。

治療により「原因」が取り除かれていく事で歯並び以外にも良い姿勢の獲得、アレルギー改善、アトピー、いひき、喘息の改善、免疫機能の向上などの効果もあります。

くわしくは下記のボタンからご覧ください

Flow治療の流れ

STEP

-

STEP

お口の検査

お口の中の状態を確認します。痛みのある検査はありません。 必要に応じてレントゲン撮影を行います。

-

STEP

治療計画の説明

検査の結果、お口の中の状況、本人の様子も考慮に入れて治療計画を立て説明します。。

-

STEP

治療に向けてのサポート

当院では、基本的に嫌がるお子様を押さえつけて治療する事をしない方針です。そのため、お子様が当院の環境に慣れ、ある程度納得したうえで治療を受けいれられるまで数回の通院を必要とする場合があります。

-

STEP

治療スタート

お子様が慣れてきたら、いよいよ治療を開始します。できるだけ治療中の痛みを感じにくいようにして丁寧な治療を心がけます。

-

STEP

口腔ケアについてお話

治療後に虫歯ができないように、保護者の方とお子様には歯プラシやフロスのコツや 虫歯になりにくい生活習慣など口腔ケアについて丁寧にお話しさせて頂きます。 口腔ケアができなければ、新たな場所に虫歯が出来ますし、治療した場所もすぐに虫歯になってしまいます。

-

STEP

定期健診

治療後の状態を守るため、又はより良くしていくために定期的な健診と歯のクリーニングをおすすめします。

Q&Aよくある質問

- 泣いたり暴れたりしても診てもらえますか?

- 基本的に問題はありません。年齢にもよりますし、性格もお子様ごとに違って当然だと思います。

親身になってサポートはさせて頂きますので、是非一度ご来院ください。

- 何歳までが小児歯科なの?

- 基本的に中学生からは成人と同じ歯科医師が対応するようになります。

小学生も学年が上がっていくにつれて衛生士さん達と接する機会が増えていきます。

- 学校や園の歯科検診で十分?

- 学校や園から紙をもらったことが無いのに歯医者で虫歯を指摘されることがあると思います。

決して歯科検診を担当された先生が見落としをしたわけではなく、1人にかける時間、設備などの環境の違いにより部位によっては限界があるのです。

なので今まで歯科に通院されたことが無い方は、是非一度受診して確認してもらえればと思います。

- 乳歯だから虫歯になっても大丈夫?

- 乳歯も虫歯にしてはいけません。

乳歯の時期に虫歯になる習慣やケアでは永久歯になった後も虫歯になりやすく、大きな虫歯の場合には後に控える永久歯の質や歯並びにも影響が出てしまいます。

乳歯はこれから生えてくる永久歯の場所を確保したり、出てくるときの道しるべにもなりますし 永久歯がそろうまでは乳歯で咬んで食事をすることで脳や顎の発達を助けています。

生まれつき永久歯が無い場合もあり、その場合は乳歯をそのまま使い続けることもあります。

なのでどうか乳歯も永久歯と同じように大切にしてあげてください。

- 仕上げ磨きは何歳まで?

- ご家庭によって様々だと思いますが、歯がはえてから少なくとも8~9歳ぐらいまでは

ぜひ続けてあげてほしいと考えています。

6歳頃になると一番奥に6歳臼歯(永久歯)が乳歯のない所から直接はえてきます。

溝も深く、奥の方にあるので本人だけでは磨くのは困難な上に、はえて間もない永久歯は未熟で虫歯になりやすいのです。

はえた後2~3年かけて成熟し、丈夫な永久歯へと変わっていきますので、その後に少しずつ仕上げ磨きの頻度を調節して頂けたらと思います。

- 歯磨きは1日何回行えばよい?

- 食べた後には磨いた方が良いと思います。

もし1回しか磨けないようであれば夕食後又は就寝前の歯磨きを丁寧にすると良いです。(寝ている時は唾液の分泌が少なくお口の中で細菌が繁殖しやすいため)

夕食後に間もなく寝てしまった場合は起こす必要はありません、翌朝に必ず磨いてあげるようにしましょう。

- フロス(糸ようじ)はやった方が良い?

- 基本的には歯ブラシと同じでやらなくてはいけないものになります。

歯についた歯垢(虫歯菌の塊)取り除くのが歯磨きの目的になりますが、フロスは歯ブラシで触れない側面を磨くための物だと思って頂ければと思います。

- 指しゃぶりは歯並びが悪くなりますか?

- 指しゃぶりはお母様のお腹の中にいるころから母乳やミルクを飲む練習のために行われています。

お腹から出てきた後も必要な行為であるので3歳までは見守ってあげてください、どんなタイミングで行っているのかどの指をいれているのか把握しておくとよいでしょう。

3歳を過ぎて日常的に行っていると歯並びへの悪影響は強くなっていくので、3歳になったら少しずつやめていけるようにアプローチしていけばよいでしょう。

約束をしてみたり、やってない時に褒めてあげたり、スキンシップを増やしてあげたりと、色々な方法があるのでなかなかやめれない場合は是非ご相談ください。

- 自分の歯並びは良くないから子供も悪くなりますか?

- 保護者の方の歯並びが悪いから必ずお子様の歯並びが悪くなるというわけではありません。

歯並び・かみ合わせを悪くする原因は遺伝以外にも多くあることがわかってきています。(遺伝の要素が強い方もいます) 一度ご相談ください。

- 矯正治療は全部永久歯になってから?

- 全て永久歯が生えるころには顎の成長も終わりに近く歯を並べるスペースが足りない場合歯を抜いたりする可能性が高くなります。

顎の成長がまだ多く残っている時期からスタートできれば将来的に歯を抜いたり削ったりする可能性を低くすることができます。

顎の成長の仕方はまだ歯がはえる前の習慣も関わってくるのでぜひお早めにご相談ください。

小児歯科から保護者の方々へのお願い

- ウソをついて連れてくることは避けてください

-

「買い物にいくだけだよ」「見るだけで何もしないよ」などお子様にウソをつかないようにお願いします。 事前に聞いてたお話と違うことがあった場合にお子様との信頼関係がスムーズにいきにくくなることがあります。

- 歯医者を使って脅さないようにしてください

-

「歯医者さんに歯を削ってもらうよ」「注射してもらうよ」など歯科を怖い所、痛い所としてイメージをつけないようにして頂いて、お口を守ってくれる味方であることをお話してあげてください。

- たくさんほめてあげてください

-

その日に治療をうまく受け入れられなかった日でも叱ったりする必要はありません、その日にできた事に対してどうかほめてあげてください。歯医者に来れた事、お返事ができた事、お口を見せてくれたこと、大人から見たら小さなことでもお子様達はがんばってくれているので、自信につながるようにしてあげましょう。

Counseling「無料」カウンセリング

当院では、患者様が抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。

どんなことでも構いませんので、私達にお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

料金表

料金表はこちらをご参照ください。

メール無料相談

メール無料相談 インプラントLINE相談

インプラントLINE相談 24時間受付WEB予約

24時間受付WEB予約